緩和ケアの専門医

緩和ケアと聞いて、何を連想するだろうか。身体の痛みを取り除く治療、緩和ケア病棟などの特別な場所で受けられる治療、終末期に受ける治療――。いずれも、正解であり、間違いだ。

WHOは、緩和ケアを次のように定義している。

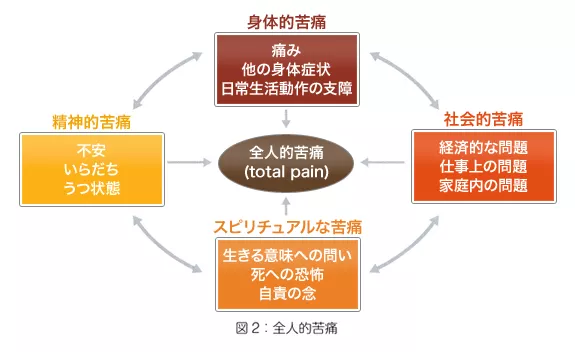

生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)を改善するアプローチである――。

つまり、身体の痛み"だけ"を扱うものでもなければ、痛みを"取り除く"というよりも、"和らげ"て生活の質を改善することをめざすものであり、緩和ケア外来や緩和ケア病棟で専門家が行う治療だけではなく、すべての治療の過程において提供されるべき"アプローチ"だ。ゆえに、終末期に限ったことでもない。

「緩和ケアの最初の提供者は、緩和ケアの専門家ではなく、治療医。だから、本来は緩和ケアを受けていない患者さんはいないはずなんです。」と、国立がん研究センター東病院・緩和医療科の木下寛也さんは言う。

治療のなかで患者さんの気持ちを汲み取り対処する、相談に乗り、身体や心の痛みを和らげる、その一つひとつが緩和ケアだ。では、なぜ、木下さんのような緩和ケアの専門医が必要なのかというと、「治療する医師、看護師は、『治療をいかに安全に遂行するか』を優先しなければいけません。ですから、患者さんのつらさや心配、この先どんなつらいことがあるのかといったことにまで、深く対応することは難しい」から。痛みや息苦しさ、吐き気、だるさ、あるいは不安など、患者さんや家族が抱える苦痛にはさまざまなものがあり、その苦痛が大きければ、やはり専門医による専門的なケアが必要だ。